ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- IIJについて

- 情報発信

- 広報誌(IIJ.news)

- IIJ.news Vol.182 June 2024

- 3つの領域で展開していくサービスインテグレーション(SI)

IIJのサービスインテグレーション 3つの領域で展開していくサービスインテグレーション(SI)

IIJ.news Vol.182 June 2024

日本がデフレ経済からインフレ経済へと転じた今、国内法人IT市場でも根本的な構造変革が求められている。そうした背景を踏まえて、IIJのSI事業の骨子を紹介する。

IIJ プロフェッショナルサービス第一本部長

中 嘉一郎

国内法人IT市場の課題

日本はこれまで非常に長い期間、デフレ経済のなかにありましたが、2022年以降、消費者物価指数の前年比上昇率が2パーセントを超えるようになり、日銀は今後も賃金と物価の相乗的な好循環が見通せると判断し、今年3月19日、マイナス金利政策を解除しました。デフレ経済が事実上の終焉をむかえ、インフレ経済が本格化し始めたのです。これにともない、国内法人IT市場でも根本的な構造変革が求められています。

SIerを中心とした従来の受託開発型ビジネスモデルはデフレ経済に適していました。物価や賃金が上がらず、雇用も停滞するなか、企業におけるIT投資も弱まり、いわゆる「季節風」の影響も受けやすい収益構造であることから、ユーザ企業においてITを内製する意識は低かったといえます。また、多くのSIerは自社の雇用者数を増やすのではなく、受託開発案件の受注量に応じて下請けやフリーランスなどの外部人材をスポット契約で雇い、プロジェクトが終われば解散するというかたちを採っていました。デフレ経済下では、求職者の数が採用者の予定数を上回る傾向があるため、市場の労働人材には余力もあり、SIは効率性がよいモデルでした。

一方、インフレ経済下ではモノが売れるため、物価や賃金も上がり、人手不足の傾向が強まります。スポットで支出する外部人件費も高騰し、必要な時に必要な人材が雇えなくなるといったことも起こり得ます。IT業界以外も人手不足であるため、情報システムに投資することで業務を自動化・省力化する需要は高まっています。その結果、IT人材の供給不足・需要過多が生じています。加えて、円安や物価高の先行と実質賃金上昇の遅れ、雇用構造の違いなどから、優秀なIT人材が外資へ流出し、外部人件費の高騰や国内のIT人材不足を招いています。

こうした昨今の経済環境において、従来の受託開発型ビジネスモデルは、IT人材の無駄遣いであり、エンジニアの生産性においても非効率的ではないでしょうか。最近では受託開発型ビジネスモデルからの脱却を標榜するSIerも出てきましたが、他方、高騰する外部人件費の商機獲得に重きを置く人材派遣専業の事業者も増加・拡大しているように見受けられます。

加速する企業の内製化

国内IT市場の状況からも、一般企業はかつてのようにシステム構築をSIerに任せていては、立ち行かなくなる可能性が高くなっています。さらに、本業でも人材不足の課題を抱え、IT需要は増す一方です。

日経平均株価の値動きからも顕著なように、日本企業の価値は世界的にも注目されており、今後も上向いていく傾向にあります。IT需要の高まりを解消し、さらに企業価値を上げるためにも、企業内ITの内製の必要性はますます高まるのではないでしょうか。

サービスプロバイダ事業の重要性

これからの経済環境を見据えると、国内法人のIT市場においてはサービスプロバイダが非常に重要な役割を担うと考えています。

ここでいうサービスプロバイダとは、自社でプロダクトを設計・開発し、設備投資を行ないながら「サービス」として運営し、月額利用などのかたちで提供する事業者を指します。ユーザ企業や案件ごとに個別最適なシステムを受託開発するSIerと違って、事前に定めた仕様に沿って標準化したITサービスを提供するため、事業構造が異なります。また、検収時に売り上げを計上するSIビジネスに対し、月額売上をベースとしたストックビジネスが原則となるため、収益構造も大きく異なります。これによりユーザ企業は、スピーディーかつ主体的なビジネスが可能になり、安定したIT投資をベースに中長期的な経営計画を立案・実行しやすくなります。

標準化によってIT人材の省人化、市場全体のデジタルシフトの促進、自社開発によるデジタル赤字の抑制など、国産のサービスプロバイダがより強く、本質的な成長を遂げることがユーザ企業、ひいては経済市場や社会にとって非常に重要になると考えています。

IIJはこのサービスプロバイダ事業の先駆者として、経済や社会構造、そしてお客さまを念頭に置きつつ、支援・強化していくためのビジネスモデルを推進しています。

根幹となる「サービスプロバイダ事業」を持ちながらも、事業構造が大きく異なる「SI事業」を1つの事業体のなかで合わせ持ち、サービスプロバイダ事業とSI事業を両輪として事業成長させていることが大きな強みです。

IIJのSI事業

一般にSIは「システムインテグレーション」の略称ですが、IIJではSIを「サービスインテグレーション」と呼称し、提供価値を定義しています。そしてこのサービスは、IIJサービスだけでなく、“利用者”にとってのITサービスを包括しています。システムそのものだけでなく、付随する役務や提供形態も含めたITサービスをインテグレーションして提供することこそ、IIJのSI事業です。

通常のサービスプロバイダ事業は、極端にいうと、個別構築などを行なわずに、申込書を受領して仕様通りのITサービスをそのままご利用いただく流れがベストです。しかしお客さまによっては、個別の追加要件やカスタマイズ、提供形態の変更などが必要な場合があります。こうした際は、サービスインテグレーションを行ない補完します。つまり、標準化したIIJのサービスを、より多くのお客さま・市場に広めることが事業の目的です。

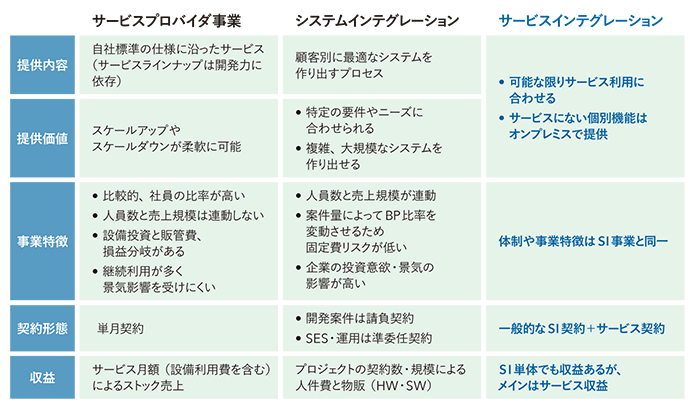

サービスプロバイダ事業とシステムインテグレーションとサービスインテグレーションの比較

SI事業の概要

IIJのSI事業は大きく3つの領域で展開しています。

1つ目は、クライアント環境やネットワーク、SASE、セキュリティ対策などを提供するデジタルワークプレース領域で、企業従事者の多様な働き方を実現するためのSIです。この領域では、サービスと個別調達機器や役務などを組み合わせることで、企業の個別要件を満たしながら標準的なサービス利用を可能にし、デザインパターン適用による納期の短縮・品質の向上などを実現すると同時にハイブリッドワークに適応した攻めのIT環境の実現や生産性向上にも貢献します。

2つ目はクラウドインテグレーションやアプリケーション開発領域のSIです。この領域は、レガシーシステムのモダナイゼーション、CI/CDなどのマルチクラウド環境整備、IAMやIoT/データ活用、また生成AI関連の分野ではIIJのサービスプラットフォームを活用しながらシステム化を実現し、企業のデジタルシフトに貢献します。

3つ目はコンサルティングやアウトソーシングの分野です。ITサービスの開発役務の提供に留まらず、システム全体の変革・構想の策定や、ビジネス競争力の強化を目的とした事業部門のDX施策支援なども手掛けます。また、アウトソーシング分野では、IT人材不足が深刻化する中堅・準大手企業向けに、システムからヘルプデスク役務までを含む情報システム部門の機能を包括的に代行するストラテジックITアウトソーシング(SIO)も展開します。

これら3領域のサービスインテグレーションを顧客企業の事業環境やニーズに合わせて提供することで、サービスプロバイダ事業の成長を加速させていくことが、これからの経済市場や社会にとって非常に重要であると考えています。

最後に

今後、日本の稀少なIT人材を、どの領域に振り分け、注力させていくべきか? その最適解を単一の企業で見出すのは、むずかしいのではないでしょうか。

IIJはサービスプロバイダとしてこの構造改革に尽力し、利用企業やITベンダに限らず、この国の将来に望まれる法人IT市場の形成を目指して、ともに歩んでいただけるステークホルダの方々と切磋琢磨しながら事業展開してまいります。

- 企業情報

- 情報発信

- バックボーンネットワーク

- 採用情報

ページの終わりです