ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- IIJについて

- 情報発信

- 広報誌(IIJ.news)

- IIJ.news Vol.182 June 2024

- DX推進の新たなプラットフォーム DXP(DX Platform)

IIJのサービスインテグレーション DX推進の新たなプラットフォーム DXP(DX Platform)

IIJ.news Vol.182 June 2024

本稿では、IIJが志向する新たなプラットフォーム「DXP(DX Platform)」のコンセプトを紹介する。

IIJ ネットワーク本部 副部長

吉川 義弘

IIJのDWP(デジタルワークプレース)

DXPについて紹介する前に、我々が今まで作ってきたデジタルワークプレース(DWP)を振り返っておきます。

IIJが提供するDWPのコンセプトは、全ての仕事がネットワーク上で行なわれると想定した場合、人々はどういう働き方をするのか、その際の課題は何なのか、という問いをベースに作り上げてきました。

ここでは仕事はさまざまなクラウドを活用して行なわれ、働く場所もオフィスだけでなく、自宅やカフェなど場所を選ばないワークスタイルを前提とし、オフィスに全員が集まる従来のやり方に比べてより快適に仕事ができ、生産性も向上するプラットフォームを目指しています。そのための要件として「セキュア」と「快適さ」を両立できるサービスを開発・提供しています。

DXと情シスの現状と課題

DWPのサービスは「仕事をする人=従業員」に提供されますが、実際にサービスを社内で提供・展開するのは、情報システム部門(以下、情シス)の方々です。よって我々のサービスも、情シスの方々に提供していくことになります。

DWPを提供していくなかで、情シスの方々が日々直面している業務や悩み、課題をうかがう機会が増えてきましたが、その際、我々が知り得なかったさまざまなことがわかってきました。その1つは、情シスの方々は、従業員が利用するPCやアクセスするネットワークなど仕事環境の整備だけでなく、企業のコアとなる業務のデジタル化の取り組みにも大きく関わっているということです。

アンケート結果を通して

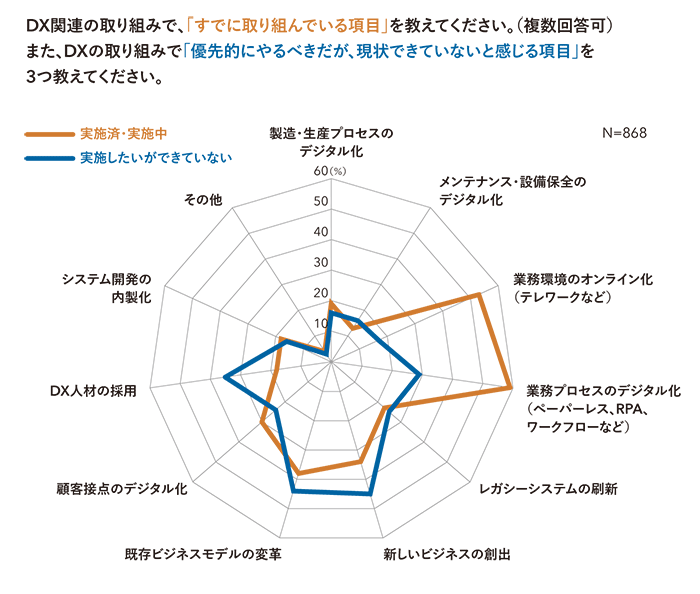

以下では、我々が「IIJ 情シス Boost-up」というプロジェクトで情シスの方々に行なったアンケート結果を紹介します。(図1)

これらの結果から、情シスの方々の業務が、デジタル化やDXといった分野に関わるなかで、業務プロセスのデジタル化は進められているものの、新規ビジネスの創出やビジネスモデルの変革はあまりできておらず、システム開発の内製化およびDXに必要な「クラウド上でソフトウェアを開発できる人材」や「最適な情報システムを構想し、実装できるアーキテクトといったクラウドネイティブな人材の採用」といった部分において課題を抱えていることがわかってきました。

さらに、パブリッククラウドを利用するにあたっては、オンプレミスと併用するハイブリッドクラウドの利用形態が増えており、セキュリティ、ID管理、運用がバラバラになるなど、ガバナンスや運用上の問題を抱えている現状も見えてきました。

図1 DX関連の取り組みのスコアリング

新たなプラットフォームDWPからDXPへ

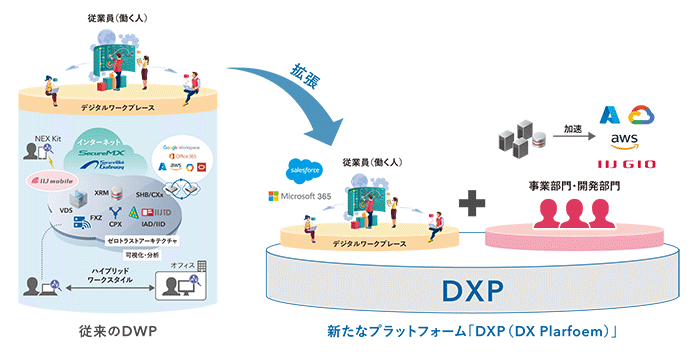

こういった課題を受けて、我々は今までのDWPを、DXを推進するための新たなプラットフォーム「DXP(DX Platform)」へ進化させることにしました。

従来のDWPは従業員(働く人)を支えるプラットフォームを作ってきましたが、DXPでは働く人だけでなく、事業部門や開発部門もターゲットにし、DXを推進する全ての人々を対象としたプラットフォームを目指します。

このための要件として、デバイスやユーザなどのエンドポイント、ネットワーク、アクセス先のクラウドリソースといった全ての登場人物(エンティティ)が「セキュア」かつ「快適」になることを目指します。(図2)

図2 DXを支えるプラットフォームへの進化

DXPで欠かせない要素「ガードレール」

DXPに欠かせない「ガードレール」という考え方をここで紹介します。

前述した通り、現状では運用、ガバナンスなどに関する課題がありますが、これらはシステムを開発するうえで必ず考慮しなくてはならない重要な要素です。

それらはガイドラインやポリシーとして定義づけられるのが一般的ですが、開発者にとってこういった要素は開発する機能に直結するものではないため、あまり考えたくないというのが正直なところだと思います。またすでに述べた通り、ハイブリッドクラウドやパブリッククラウドを複数利用するケースでは、管理すべき対象が複数存在し、管理自体が複雑になりがちです。

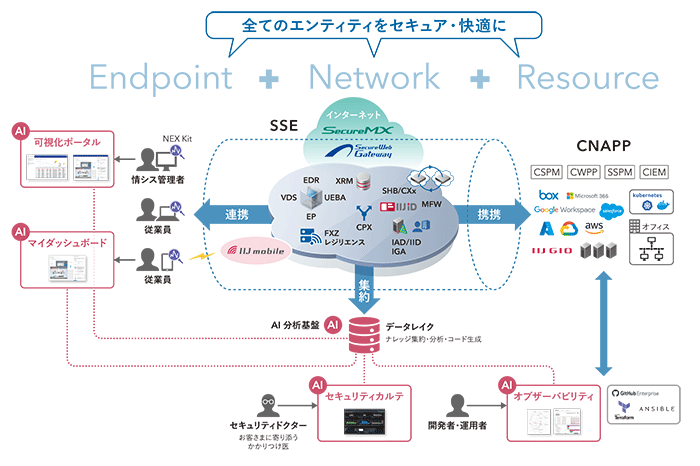

そこで、それらに対応する機能を共通のサービスプラットフォームとして提供すれば、リスクを未然に防ぐことができる、言い換えると、開発者がガイドラインやポリシーを意識しなくても「ガードレール」のように守ってもらえるようになる、と考えました。こうした考え方にもとづいて、DXPでは「セキュリティ」「可視化」「管理」という3つの要素を「ガードレール」としてプラットフォーム提供します。(図3)

図3 DXP全体像

セキュリティ

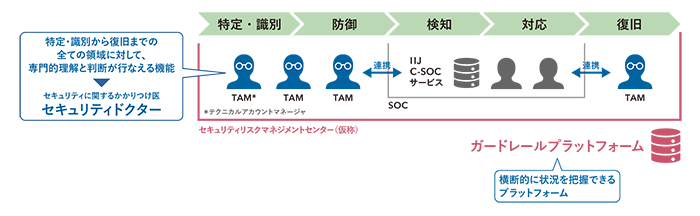

セキュリティは、これまでDWPで提供してきたデバイスやネットワークのゼロトラストセキュリティ(ZTNA)に加え、クラウドリソースを守るセキュリティ機能であるCNAPP(Cloud Native Application Protection Platform)をシームレスに連携・提供していきます。さらに、今まで「IIJ C-SOCサービス」として提供してきた脅威の検知・対応といった機能を拡大し、脅威の特定・防御・検知・対応・復旧など、NISTのCyber Security Frameworkで定義されている全ての領域に対応します。

こうした領域まで対応していくためには、セキュリティの知識や技術だけでなく、お客さまそれぞれの業務やシステムなどを理解したうえで柔軟に運用していく必要があり、これは実社会における「かかりつけ医」のような役割に近いため、我々のサービスもお客さまの状況理解にもとづいて柔軟な支援を実現する「セキュリティドクター」を目指していきます。(図4)

図4 全ての機能を連携した統合的なセキュリティ運用

状況を正確に把握するオブザーバビリティ

快適でセキュアな環境の実現には、あらゆる情報を迅速に把握して状況を判断し、アクションしていくことが欠かせません。そのために、情報を集約してわかりやすく“見える化”する「オブザーバビリティ」機能を提供します。これは、これまでクラウド型監視サービスとして提供してきた「IIJ統合運用管理サービス(UOM)」を拡張したものです。この“見える化”により、システムを監視(モニタリング)するだけでなく、クラウド上のアプリケーションの動作が適切であるか、性能は適切であるかや、コストの把握、障害発生時の原因調査などが可視化され、より正確かつ迅速な状況把握が可能になります。また、長期的なシステムの利用の傾向を把握するためのデータ分析基盤(データレイク)も提供することで、セキュリティドクターが活用したり、情シスの方がさまざまな観点から状況を把握するためのダッシュボードを作る際などに利用できるようになります。

管理

状況を正確に把握したうえで、さまざまなエンティティを適切に「管理」する必要があるため、そうした管理機能も合わせて提供していきます。マルチクラウドに対応したアプリケーションを適切にデプロイするためのCI/CD機能、利用者のIDをもとにオンプレミスのシステムからクラウドにプロビジョニングしたり、特権IDを管理するといったIDガバナンス機能、クラウドのコストを管理する機能、クラウド上のリソースやデバイスなどの各種資産を一元管理する機能といった各種管理機能も提供していきます。加えて、これらを使いこなすためのコンシェルジュ機能も提供していきたいと考えています。こうしたことの実現に向けては、AIの活用も検討しています。

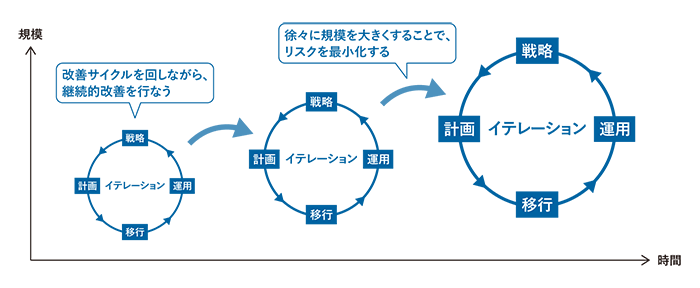

DXを支援する継続的なSI体制

以上のような「ガードレール」として提供する機能群を効果的に使いながら、お客さまの業務に寄り添い、DXを「攻め」と「守り」の両面から推進していくためのコンサルティング、SIを提供していきます。DXを効果的に実現するには、クラウド化のライフサイクルを継続的に回していく必要があり、そのために従来のような1回で完了させるウォーターフォール型の移行プロジェクトだけでなく、小さく始めて少しずつ規模を大きくしていくようなアジャイル型のスタイルも取り入れていきます。(図5)

図5 アジャイル型の移行プロジェクト

いかがでしたでしょうか? DWPを進化させた新たなプラットフォーム「DXP」でお客さまのDXを全力で支援していきますので、どうぞご期待ください!

- 企業情報

- 情報発信

- バックボーンネットワーク

- 採用情報

ページの終わりです