ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- IIJについて

- 情報発信

- 広報誌(IIJ.news)

- IIJ.news Vol.182 June 2024

- 生成AIの導入と活用方法

IIJのサービスインテグレーション 生成AIの導入と活用方法

IIJ.news Vol.182 June 2024

「Azure OpenAI Service」は、ChatGPTと同等のAIモデルを提供する唯一のパブリッククラウドサービスとして注目されているが、「IIJ PaaS活用ソリューション with Microsoft Azure」では、Azure OpenAI Serviceの導入を検討中のお客さまに、検証環境の構築から本番導入に向けた評価までをワンストップで支援している。

IIJ サービスプロダクト推進本部 営業推進部 クラウドソリューション課長

古川 裕人

IIJ サービスプロダクト推進本部 営業推進部 クラウドソリューション課

朝倉 一起

生成AIの導入検証をスピーディーに実現

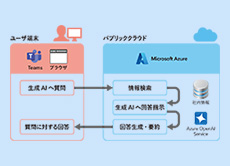

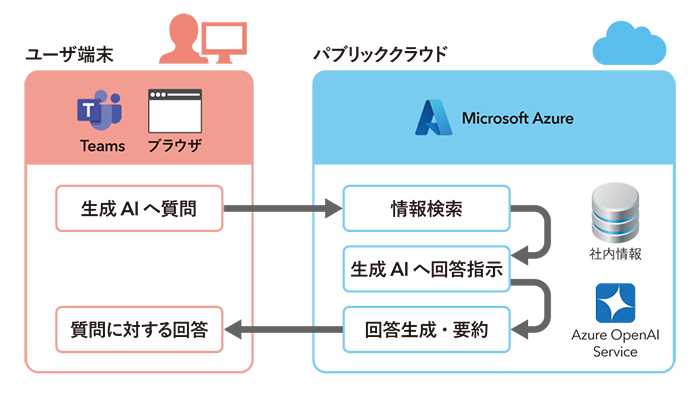

IIJではAzure OpenAI Service(以下、AOAI)の導入を検討されているお客さまに、検証環境の構築から本番導入に向けた評価までをワンストップで支援する「IIJ PaaS活用ソリューション with Microsoft Azure(OpenAI)」を提供しています。本ソリューションでは、IIJのAIおよびMicrosoft Azureに関する知見を活かして、環境構築からその後の活用までを一気通貫でサポートします。(図1)

図1 ソリューションの活用イメージ

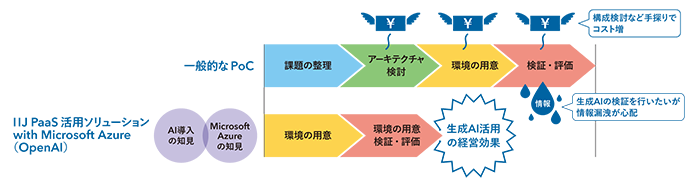

このところ話題が絶えない生成AIですが、さまざまな活用方法が模索されるなか、導入効果が不明確で、導入検討においても費用対効果の評価がむずかしいといった声が聞かれます。いたずらに予算を費やしても期待したほどの効果が得られない可能性もあるため、スモールスタートなPoCを通して、導入効果の検証から始めることが肝要です。

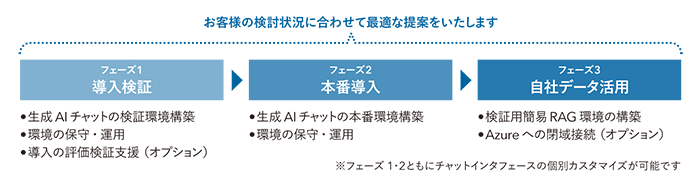

AOAIの導入に際しては、将来の活用を見据えて段階的に拡張していく方式をお勧めしており、お客さまの検討状況に合わせて、3つのフェーズに分けたご提案を行なっています。(図2)

図2 3つのフェーズ

インタフェースとセキュリティ

AOAIは利用形態がAPIのみであるため、別途インタフェースの開発が必要となる点が、導入ハードルを上げている要因の一つとして考えられます。

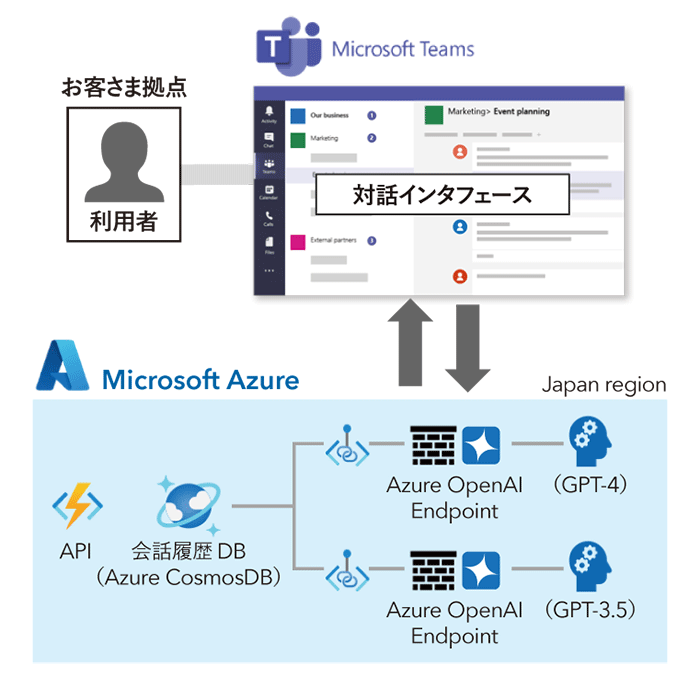

そこで、本ソリューションではインタフェースとして「Microsoft Teams」と「WEBブラウザ」の2種類をご用意し、お客さまの環境に適したほうを選んでいただけます。加えて「会話履歴DB」機能も提供しており、AIとのスムーズな会話が可能となり、ユーザビリティ向上に役立ちます。

また、お客さまのテナントに個別環境として構築することで、外部からの通信を制御可能になり、認証サービスのMicrosoft Entra ID(旧Azure AD)を用いて、安全にAOAIをご活用いただけます。(図3)

図3 Microsoft Teams版構成図

さらに、自社データを活用する際でも、IIJの閉域接続サービスをご利用いただくことで、セキュアかつ安定的にMicrosoft Azureと通信できます。

RAGを利用した自社データ活用の支援もご提供

自社データ活用のニーズ拡大にともない、注目が集まっている技術が「RAG」(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)です。実際に本ソリューションをご利用いただいているお客さまのなかにも、フェーズ1~2にあたるAOAI環境の導入は完了し、フェーズ3以降の自社データ活用の検証に取り組んでいる企業が多数いらっしゃいます。世の中の動きを見ても、先行して生成AIに取り組んでいる多くの企業は、自社データ活用のフェーズにシフトしており、一歩進んだ生成AI活用を行なっています。

こうした背景から、IIJでは目的達成に向けた第一歩として、最小限の機能と構成による簡易的なRAG環境を提供し、社内データを活用していくための検証を支援しています。社内業務システムや外部向けシステムへの組み込みなどを将来的に検討されている場合は、自社にノウハウを蓄積することが重要になるため、自由な開発に向いているAOAIでのRAG検証をお勧めいたします。

自社の強みとして生成AIを使いこなす

IIJのお客さまの声として多いのが、「自社の強みとして生成AIを使いこなし、競合に勝つためには、自由に開発が可能なAOAIが最適」というものです。

生成AIにはさまざまな種類があり、目先の業務効率化だけを求めるなら、手軽なSaaS型が向いているかもしれませんが、“自社の強み”として生成AIを活用したいのであれば、自由に開発できるAOAIを利用して、開発段階からの経験の蓄積を重視する必要があるといえます。

その他、印象的な声としては、「現在のAIはインターネットの普及当初と似た傾向を感じる。今でこそ社会インフラとして広く普及しているインターネットだが、当時は利用方法や意義について懐疑的だった。同様なことがAIにも起きていると感じていて、AI活用を考慮しないまま、ビジネスマインドを養っていくと、将来“自社を強くするためのAI”などのアイデアが浮かばないといった状態になりかねず、これは自社にとって大きなリスクだと捉えている」といったものです。

このように、簡単に利用が始められるSaaS型の生成AIではなく、多少苦労するかもしれませんが、自分たちで生成AIの裏側に携わり、ナレッジをためていくことが重要だと考えられます。

【導入事例】ふくおかフィナンシャルグループ

ふくおかフィナンシャルグループは、将来的に生成AIの利用範囲を社外にも広げていきたいと検討されていますが、そのためには「まず社内で使ってみることが大切」というIIJの提案を受けて、社内ヘルプデスクにおいてIIJのAOAIをご活用いただいています。(図4)

図4 ふくおかフィナンシャルグループの活用事例

導入に際しては、社内情報の機密性も高く、高度なセキュリティレベルが求められましたが、業務実装のための検証を段階的に進めています。

導入後は、不明な事柄に関する問い合わせが気軽にできるようになり、生産性も向上したとのこと。また、社内データはセキュアなAzure環境内にあるため、外部から不正アクセスされる心配もありません。

現在は、さらなる利用拡大を見据えて、引き続き検証プロジェクトを進めています。なお、本導入事例に関しては、インタビューも合わせてご覧ください*。

* 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ様の導入事例:

https://www.iij.ad.jp/svcsol/case/fukuoka-fg.html![]()

最後に

目下、生成AIは凄まじいスピードで進化しており、新たなビジネス機会を生み出す大きな可能性を秘めています。その一方で、「ビジネス活用していくうえで、何から始めたらいいかわからない」、「スピーディーに検証したい」、「セキュリティやガバナンスが不安」など、導入や効果に関して悩まれている方も多いようです。

そうした際は、ぜひ「IIJ PaaS活用ソリューション with Microsoft Azure(OpenAI)」をお試しいただき、スピーディーな検証環境の提供や生成AIのセキュリティといった課題をクリアーし、ビジネス利用での有効性を実感していただきたく存じます。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

- 企業情報

- 情報発信

- バックボーンネットワーク

- 採用情報

ページの終わりです